书名:《边界生成》

作者: 傅越 王语忻

定价: 128元(包邮)

ISBN: 978-7-5454-7141-0

《边界·生成》介绍

认知理解世界需要区分边界——但是,区分边界同时意味着对世界的整体性进行切割。当切割变得越来越复杂,我们的认知理解也随之越来越碎片化。

我们每时每刻都在认知,却很少有人关注自己是如何认知的;我们熟练地得出结论,却大多遗忘了产生结论的互动过程。如果我们尚未觉察到这些认知习惯是需要反思的,就不能说已经了解了自己的认知方式,也不能说了解了自己的结论。在越来越动态化、不确定的今天,我们应该试图去觉察那些以往被忽视的方面,去动摇那些已经被固化了的视角。通过觉察边界的存在和局限,我们就能指向非边界性的互动维度。

本书试图以一个普通人的知识储备和思考能力回到觉察中,看看我们的认知是如何与世界的一切发生互动,并最终呈现出动态性的。

节选一

生成过程有时候甚至比最终结果还重要。生命的最终结果无一例外都是死亡,这使得生命的意义根植于其过程,而“过程”这个词,就是对所有发生过的或正在发生的诸多关联与互动的描述。

在过去,一切都缓慢地流淌。从很久以前的农业革命、工业革命再到时下风起云涌的科技革命和认知革命,周围一切系统的变化节奏都在加快。在一个超稳定的和流动性较少的社会形态中,变化只在偶尔的变革期爆发出来,之后又进入一个较长的稳定期。各种从需求到供给的链条都是高度稳定和格式化的。这种大规模同质化的需求和供给体系的组合在过去的确是一种高效的方式,往往只需有限的几种模式就可以说明现有的绝大部分情景,并满足几乎全部的需求。对于个人而言能够进入一个稳定的组织往往就能获得终身职业乃至全方位生活的稳定,因为那时候整个社会并不需要很强的动态生成性。

但是,长期稳定的互动结构,以及它所构成的慢节奏世界正在远离我们。不同于历史上任何一次重大变革,人类的世界不再有变革期与稳定期之分,而是进入了一个以变革为特点的时代,我们持续地处于各种尺度的高频次解构和建构过程之中。裂变、淘汰、生长、迭代……固有边界持续地被打破和重组。精密制造、能源科技、生物医药、人工智能、信息产业等这些看似独立的领域一直在互相勾连,不断地往一个方向聚集;许多行业被新的价值结构取代,旧有产品被重做,服务被重新定义;但是新的形态在取得成功之后,很快又被迭代……

节选二

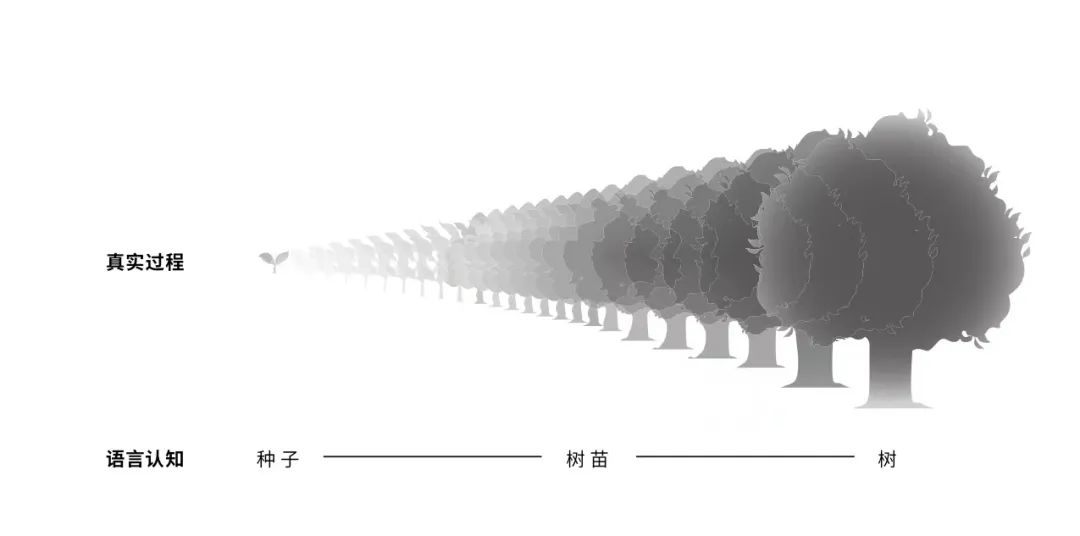

一颗苹果树的种子,它作为一个边界清晰的事物,里面没有长成一棵大树的全部因素,但是它具备了一种可以伸展的结构,在合适的条件下,这一结构与各种环境要素互动,假以时日变成与它当初被认定的完全不同的事物——一棵苹果树。我们的确不能够指着一颗树说“这是一颗种子”,但是我们在整个过程都找不到“种子”凭空消失和“树”凭空出现的一刻。

实际上,你所见证的不是“种子”的消失和“树”的出现,而是认知如何切割互动的整体,习惯性地拥抱边界性和静态性。

本来既没有种子,也没有树。一切都是连续的互动,这个连续的呈现过程,被认知切分为了种子、树。这种切分即不是纯主观心智的,也不是纯客观环境的,同样是许多互动的呈现。“种子”或者“一棵树”是认知结论,都不是没有任何条件的“本来如此”,所以才说,当我们对事物何以产生发出质问的时候,其实是我们开始审视自己认知的时候。事物之间的流转一直在明明白白地告诉我们:事物从来就没有绝对独立性——“区分”不能成为切割非边界互动的利刃,它仅仅是一种实现认知理解的手段。认知在发现自己四分五裂的性质时,反而是最清醒的。

当我们更深入地了解“区分/关联”框架的局限,会产生两种收益:首先是更清楚这种框架的特点,因而更懂得如何使用;其次是在使用它的同时不被局限,实现更丰富的可能性或者说更动态的传达。既可以严格的设置并建立因素之间的确定关系——例如在数学、学科研究或辩论的范畴所做的,同时也可以在更宽阔的可能性里解构或建构边界。

节选三

我们仍未意识到,在已经无比复杂的、由各种边界构成的迷宫里寻找出路时,认知所使用的“区分”工具正是造成这种复杂性的根源。当一个事物没有与既有观念体系对接的时候,我们把这种状态称为“不理解”。如同一个二维世界的生命——例如一只蚂蚁,当它死盯着眼前的路,努力在一个平面上寻找出路时,便很难理解“出路就在你上面”的真正含义。从“区分/关联”的单维度框架转变为“互动/边界”的交织生成,我们需要的不是经验和新概念, 而是对不确定性、可能性的拥抱。

生成性的认知,其转变不在于关注的具体信息发生了变化,而在于理解这些信息的方式发生了变化:认知从“边界式”的单维度范式转变为“互动与边界”的双维度范式——增加一个维度,事情往往会发生翻天覆地的变化:事物边界的破立如同海浪的出现与消失,并不固定于一处,也不总以某种特定的时序展开。于是,从观察“事物”转变为观察“互动”,从关注“对错”转变为弄清相应的“适用边界”。结论不再是简单的是或非,定义不再是准确理解的唯一基石,对象的性质从“客观”转变为“建构”,认知是因应着环境改变而不断变化的动态过程,每一个边界都将随着其他边界的改变而改变。

节选四

我们透过“区分/关联”来创造理解。假如一张空白的白纸是从未被定义过的某个领域,在这张空白的纸上画一个闭合的圆圈,圈内圈外区分开了,我们就创造了一个边界。在一张原本没有区分的白纸上,就有了“上下”“左右”“前后”之分,以及“彼此”“远近”“长短”之别。当将圈内称为“某个事物”时,那么圈外则成为“非此事物”——“区分”创造了它的对象。这是我们建构世界的开始。

白纸的空白并不代表什么都没有的虚无,而是代表了未被边界化的各种可能性或不确定性。可认知的基础是连续性被分割,区分出“此”和“非此”,然后在它们之间建立或疏或密的关联关系, 这是我们认知事物的基本步骤。“区分”是心智基于已有的认知和当前目的,根据某些理由寻找并划定一个可断之处,以分清事物的彼此之别。如果我们在这张纸上持续画出新的边界,这个新边界与原有边界之间就有了关联,并且组成了一个新的图景。这就是认知所做的事情:通过创造边界使世界在我们的认知中分解为或明确或模糊的边界和关联。事物是“区分/关联”的结果,边界使得流动变化着的世界被定格,被切割成了一个个的事物及其概念,世界从不具体的变成了可被具体把握的。

“二分”是我们理解或描述的基础。我们从来到这个世界到做出第一个区分之前,世界——当然包括我们的身体和思维——在认知之中还是一个混沌不分的整体,甚至不能指出自己或者任何一个东西的存在,但这个小生命已经做好了要伸展这个结构的准备。没有语言,就用视觉、触觉、味觉、听觉、嗅觉,我们用先天被赋予的最基本的工具去探索这个世界,直接去感知“明亮”“甜的”或者“摔倒”……很快我们能够通过颜色找到那个橡皮小球,或者认出汽车这种边界复杂的事物,直到终于有一天用含糊的发音“妈妈”来称呼面前这个熟悉的人,生命就进入了另一个发展阶段。

随着各种感知能力的成长,认知就像一条效率越来越高的流水线,流水线上的产品颜色各异、鲜活具体,各有不同的特点,它们像一块块积木一样建构起了整个世界。世界上的每一个圈,都有自己的名字,“我”“他们”“喜爱”“飞翔”“愉快”……更诸如“绝对”“规则”“系统”“社会”这些更高级的事物,则在抽象思维能力形成之后逐渐出现在我们的意识之中。我们逐渐能对所在环境和事物做出多种角度的理解,最后会在某个时候明白,原来这一切组合在一起的名称是宇宙——一个大图景至此就基本形成了。无尽的互动如同白纸之空白,边界如同笔画之墨,笔画看起来创造了割裂的区隔,但是边界的内外连同边界本身一直都在同一张纸上,始终是一个紧密的整体,如同一个为了成长而远行的孩子, 其实从未离开过他的家庭。不论我们进行多少区分,或者在多少个不同的角度上形成看法,那些因素及其关联都仍然处在“互动的海洋”之中——一个流变的、无边界的整体里。换句话说,被割裂的,是认知。

不立任何参照系就不能指出上下左右,而一旦事物的边界被设定了,它就变得清晰起来,并明确了各种性质。当我们指出“灯”,我们就区分了灯以外的事物;当我们指出“白色”,就意味着区分了白色以外的是“非白色”……能被理解和表达的必定是区分了的结果。不论简单或复杂、纯粹或复合、具象或抽象的事物都是如此。当实在没有适当的词语可用时,仍可凭借已有的庞大概念体系和“区分/关联”能力,在纸上再画一个新的圈,诸如“熵”“暗物质”“转基因”或者“金融危机”。正如你能读懂这些文字,包括抽象概念在内,可理解的事物是认知把握世界的结果,而且一个事物被确立后就会成为进一步把握世界的认知元素。事物是我们为了认知这个世界而(理由充分地)创造出来的大大小小的区分边界,所以说“事物”是一种理解世界的方式。

购书咨询,请联络微信号:supporttoyou